2025年6月20日,吉林建筑大学·建筑与规划学院成功主办首期"栋梁讲堂"暨"生态智慧的保护与传承——吉林建筑文化发展论坛",并联合同期举办 "规资大讲堂"、"长春规划大讲堂"。

本次论坛特别邀请中国民族建筑研究会民居建筑专业委员会、同济大学“国家民委中华民族共同体研究基地——中华民族建筑文化传承与发展研究基地”提供学术指导。

论坛由吉林建筑大学主办;由吉林建筑大学建筑与规划学院、中华民族建筑文化传承与发展研究基地吉林建筑大学实践基地、吉林省建筑历史与建筑遗产保护学会、吉林省历史建筑保护利用研究基地(吉林省哲学社会科学规划基金办公室)、东北建筑文化研究中心(吉林省教育厅)、吉林省历史建筑文化保护传承研究中心(吉林省住房和城乡建设厅)、吉林省古迹遗址保护与研究中心(吉林省文化和旅游厅)、吉林省生态智慧城镇创新驱动发展战略研究中心(吉林省科学技术厅)、寒地建筑综合节能教育部重点实验室联合承办;长春市规划和自然资源局、长春市规划编制研究中心(长春市城乡规划设计研究院)和吉林建筑大学设计研究院协办。

学校党委副书记、校长陈雷,中国民族建筑研究会会长李春林,中国城市规划学会常务理事会会长、同济大学原党委副书记彭震伟,吉林省教育厅二级巡视员包国庆,吉林省住房和城乡建设厅总工程师刘强致辞;学校党委书记李雁冰,中国建筑文化研究会副会长、文化和旅游部机关服务局原党委书记李建军出席;副校长齐伟民主持开幕式;学校设计研究院院长王亮,科学研究处副处长常欣担任主持;相关企业、行业代表及师生代表300余人参会。论坛包含1项先导发言和11项主旨报告。

本次论坛以弘扬中华优秀传统建筑文化、彰显吉林地域建筑文化特色为宗旨,聚焦吉林建筑文化的历史积淀与现代发展,致力于推动传统与现代的深度融合。立足"产学研"协同,搭建跨学科、跨领域高水平交流平台,紧密对接吉林省文旅发展需求,汇聚建筑、文化、旅游等领域专家学者,共话吉林建筑文化保护与传承。通过主题报告与案例分享,深入挖掘传统建筑文化的精神内核与物质载体,探索传统技艺与现代城乡建设的协同机制,旨在构建具有地域辨识度的建筑文化体系,为吉林城乡建设注入文化自信与创新活力,推动建筑文化活态传承与创新发展,为文旅产业高质量发展提供理论支撑与实践路径。

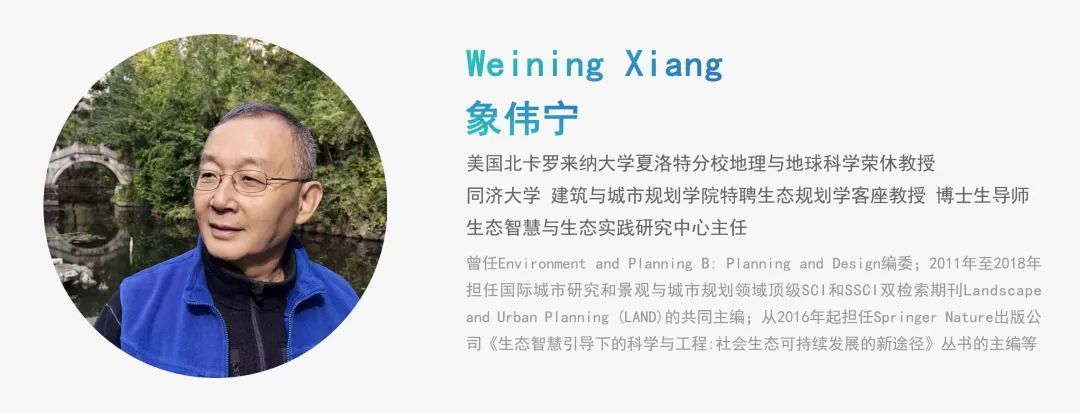

象伟宁教授作先导发言:解码“生态实践智慧”

论坛上,象伟宁教授以《从都江堰、红旗渠到于家村、伍德兰市:生态实践智慧的传承与发展》为题带来精彩先导发言。他深入阐释了 “生态实践智慧” 的核心内涵,指出其包含三重维度:一是人类面对复杂生存发展问题时,做出正确判断、形成周全方案并有效落地的综合能力;二是体现在社会生态实践中“求真为善、知行合一”的高尚美德;三是人们自觉自律且卓有成效地开展生态实践的内在素养。

象教授以都江堰、红旗渠与于家村、伍德兰市等经典案例为证,生动展现了生态实践智慧的现实运作,并提炼出案例中智者身上闪耀的、值得传承的亮点:爱智慧、崇实践、善研究。最后,他以《生态智慧与生态实践之同济宣言》(2016) 和《生态智慧城镇之长白山行动纲领》(2019) 为主线,系统梳理了近十年来生态智慧与生态实践学术共同体的研究脉络与进展,并对未来发展方向进行了前瞻性展望,为论坛后续的深入研讨奠定了基调。

孔宇航教授:解构“场构与形塑”的时空协同

孔宇航教授以 《场构与形塑——历史与当下的跨时空协同》 为题进行主旨报告。孔教授深入阐释了核心概念:“场构”是设计理念在空间中的投射,“形塑”则是对空间品质的精心经营,二者相互契合,共同塑造出独特的场所精神与空间体验;并指出,建筑的真谛在于深刻把握四个关键维度:领悟场所结构、梳理空间叙事逻辑、精准把控材料与建造,以及追求形式的诗性表达。整场报告充分展现了孔教授对建筑学的深度理解、融合历史与当代的跨时空设计思维,以及对本土智慧应用的高度重视,为理解建筑设计与时空关系提供了深刻洞见。

赵宏宇教授:汲取传统智慧,构建寒地可持续未来

赵宏宇教授聚焦寒冷地区城乡建设所面临的严峻挑战,指出该区域频受旱、涝、冻、雪等自然灾害侵扰,同时高能源消耗严重威胁其可持续发展。破解之道在于向中国传统村落汲取宝贵的生态智慧,并展示了如何将这些传统智慧成功转化为现代实践案例。基于此,他提出了面向吉林寒地人居环境可持续发展的关键战略:紧密结合长白山地域实际,研发生态智慧城镇的空间规划工具与方法;构建以“借势、化害、趋利”为核心思想的低碳韧性防灾知识体系;并着力建立人才培养机制,积极促进国际建筑体系间的对话与交流,为寒地未来的可持续发展提供系统性支撑。

李晓峰教授:微观史学视角下的传统民居营造逻辑

李晓峰教授在题为 《从建造事件看传统民居营造逻辑》 的报告中,分享了华中团队深耕乡土建筑研究二十载的探索历程,其研究覆盖武陵至西南多地,广泛涉及民间建筑、民居研究、乡村实践及民间教育。报告从社会史观、口述史学、建造史观、微观史学多元视角切入,并重点聚焦微观史学方法。李教授深入阐释了该方法的精妙运用:通过解析“营造文书”,揭示传统民居演变与社会历史变迁的深刻关联;借助构建“屋志”,重现“生活现场”的丰富时空维度,从而生动展现人居空间的历史脉络与内在逻辑。

孙大勇建筑师:践行“少即是爱”生态建筑理念

孙大勇建筑师以 《“少即是爱”——生态建筑模块化创作理念在当代建筑设计中的实践应用》 为题发表演讲,强调了仿生设计在现代建筑中的关键作用。他指出,通过借鉴自然原型与融入生态美学,能够创造出高效节能、资源节约的建筑结构;并展示了其设计实践如何巧妙融合中国传统营造智慧,重点呈现了模块化生态建筑、传统与现代融合的住宅项目,以及绿色生态公共空间设计等代表性作品,并探讨了竹材等可持续材料的创新性应用。最后,他呼吁业界持续探索与实践生态建筑,并强调了建筑教育与生态理念传承的至关重要性,为行业未来指明方向。

李百浩教授:历史城市保护呼唤“一市多城”理念

李百浩教授在题为 《走向“一市多城”的历史城市保护》 的报告中,剖析了中国城市发展的历史脉络与当前现状。他强调,在现代化进程中保护历史城市,核心在于维系文化连续性。面对现代挑战,李教授提出必须善用新技术,这不仅有助于应对发展难题,更是推动可持续发展的关键力量。报告阐述了现代科技如何优化城市文化传承与空间规划,为城市规划和文化遗产保护提供创新思路,最终确保历史文化与现代社会的和谐共生。

赵志庆教授:数字科技赋能文化遗产保护新路径

赵志庆教授在题为 《数据要素赋能中东铁路文化遗产保护探索》 的报告中,结合其中东铁路保护实践,深入阐述了无人机倾斜摄影、VR/AR、数字孪生、数据平台等前沿数字技术的关键作用。报告聚焦这些数字要素如何有效赋能城市更新、历史文化保护、文物修复及监测预警四大核心领域,显著提升保护工作的效能与精度。赵教授特别强调了跨学科合作的至关重要性,并分享了其在实践中的成效。他最后指出,持之以恒的坚守与锐意创新,是文化遗产保护事业永葆活力的核心所在。

陆琦教授:解码珠三角水乡聚落密码

陆琦教授以 《珠江三角洲传统村落形态与环境》 为题,聚焦珠三角传统村落与水环境的深刻关联。他指出,密集的河涌水网是塑造岭南水乡聚落文化的根基,催生出梳式、放射、棋盘、组团、散点、网状及混合七类村落布局形态。这一独特水乡环境还孕育了“果基/桑基/蔗基鱼塘”生态农业模式。报告详细描绘了岭南水乡的典型景观元素:如驳岸、水埠、榕荫广场、石券桥/平桥。同时,村内“街-坊-里”三级道路系统与巧妙利用“通头巷/掘头巷” 形成的空间尽端处理,共同编织出独特而富有生命力的村落肌理。

唐孝祥教授:数字化守护广州名城记忆

唐孝祥教授在题为 《广州历史文化名城保护及其数字化路径探索》 的报告中强调,加强历史文化名城保护传承是新时代赋予的重要使命。他特别指出,广州作为海上丝绸之路发祥地,其城市精神深刻体现了 “顺势而为、伺机而动、只争朝夕、脚踏实地” 的重商务实特质。报告详尽梳理了广州名城保护四十年历程:保护体系从最初的 “一河两山三路” 不断演进,发展为如今更完善的 “两带十区” 格局。为实现文化遗产的活化传承,广州积极拥抱数字化路径:运用GIS、三维扫描等先进技术,并依托 “广州记忆” 平台和历史建筑数字地图,有效整合文化遗产要素,并实现创新性传播与展示。

靳亦冰教授:守护三江源高原人居的和谐密码

靳亦冰教授以 《三江源地区高原人居文化保护的思考》 为题,深入探讨了三江源地区独特的乡村聚居模式。她指出,这种模式深刻根植于当地严酷的自然环境、特定的社会经济条件与深厚的区域文化之中,是人与自然和谐共存的生动体现。报告聚焦于该区域聚居模式的演变历程与未来发展趋势。靳教授特别重点展示了“黑帐篷牦牛毛编织技艺”的创造性转化与创新应用,这一实践完美诠释了尊重自然、最小扰动环境的生态智慧,为高原人居文化保护提供了宝贵启示。

黄璜教授:以建筑文化铸牢中华民族共同体意识

黄璜教授在题为 《以中华民族建筑文化传承与发展铸牢中华民族共同体意识》 的报告中,分享了同济大学中华民族建筑文化传承与发展研究基地的建设情况与工作进展。该基地的核心使命在于以建筑文化和社会生活为重要纽带,通过文化治理的路径,致力铸牢中华民族共同体意识并增强全球华裔的归属感。为此,基地正全力打造“三位一体”的发展格局:成为引领中国建筑、城市、景观遗产保护与利用的科技先锋;构筑中华民族建筑文化研究的核心与人才培养示范的理论高地与人才平台;以及深耕中华民族建筑文化传承与发展策略研究的专题智库,为增强民族凝聚力与文化自信贡献力量。

金日学教授:洞见朝鲜族民居的现代演变

金日学教授以 《朝鲜族民居空间衍化与地域重构》 为题,聚焦东北地区朝鲜族民居独特的空间文化与地域特色。基于深入的历时性调研,金教授系统梳理了朝鲜族民居的类型谱系,并揭示了其村落空间由传统聚居模式向现代散居形态转变的演化规律。报告深入剖析了居住行为变迁对民居空间形态产生的深刻影响,生动展现了传统民居如何在现代化浪潮中坚守文化特质,同时积极回应现代生活需求,彰显出强大的适应性与生命力。

为深入贯彻落实党的二十大及全国教育大会精神,深学笃行习近平文化思想与关于教育的重要论述,吉林建筑大学紧密对接国家与地方发展需求,以学术文化赋能高质量人才培养,精心打造“栋梁论坛”这一特色文化育人品牌。作为学校 “栋梁”特色文化育人体系的核心组成,论坛秉持 “交流·融合·创新·发展” 的鲜明主旨。未来,学校将持续办好论坛,致力为师生与业界同仁打造前沿开放的交流平台,在思想碰撞与智慧交融中,持续深化教育教学改革创新,凝聚共识与力量,共同谱写高质量发展新篇章!